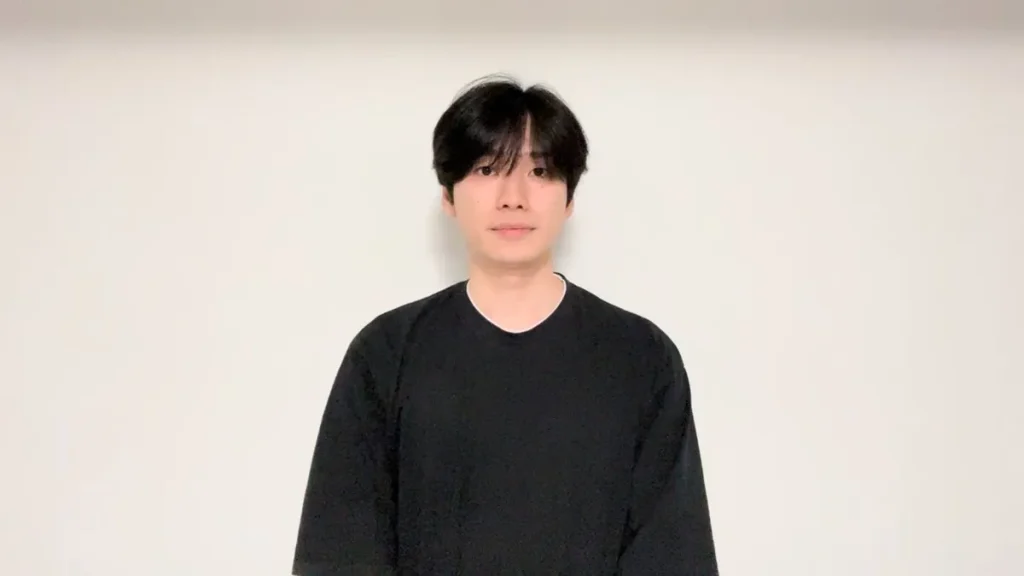

ゲーム実況者として注目を集めるmハシさん。彼の活動はモンハン実況や寸劇スタイルで多くのファンを魅了しています。

一方で炎上や公認剥奪の噂、PCトラブルによる話題など、波乱のエピソードも少なくありません。

この記事ではmハシさんの魅力とともに、これまでの歩みや騒動の全貌を分かりやすくご紹介します。

Mハシ炎上の経緯と世間の反応、プロフィール徹底解説

- 好き嫌いが分かれる理由―ファンとアンチのリアルな評価

- wiki風プロフィールまとめ―年齢・本名・経歴を詳しく紹介

- 仕事や本業は?YouTuber以外の一面にも迫る

- X(旧Twitter)での発信とファンとの交流

炎上騒動の真相―なぜ話題になったのか?

インターネット上で活動している人気配信者には、避けて通れないのが炎上という現象です。

Mハシさんも例外ではなく、過去にいくつかの炎上と呼ばれる出来事が話題になりました。

ただし、大規模で致命的なものではなく、比較的短期間で収束する小さな騒動にとどまっています。

読者の方がモヤモヤを解消できるように、その真相を整理していきます。

まず注目されたのが、2023年に行われたモンスターハンターの公式配信「サンブレイク」のミラー配信者に選ばれなかった件です。

一部のファンの間で「なぜ呼ばれないのか」「公式から嫌われているのでは」といった憶測が広まり、小規模な炎上に発展しました。

しかし本人は「公式に選ばれないからこそ自由にできる」と逆手にとって前向きに発言し、大きな問題になる前に話題は沈静化しました。

このエピソードから、炎上が必ずしもネガティブな結果に直結するわけではないことが分かります。

また、寸劇スタイルやキャラ設定が他の実況者と似ていることから、「パクリではないか」といった噂が飛び交ったこともあります。

逆に「他の実況者がMハシさんのスタイルを真似したのでは」という声もあり、真相ははっきりしていません。

どちらにせよ、配信者同士の直接的なトラブルには発展していないことが確認されています。

この件も一時的な炎上の形をとりつつ、やがて自然に収まりました。

さらに、ライブ配信中のフリートークで辛口なコメントやブラックジョークが取り上げられることもありました。

初めて配信を見る人には「きつい」と感じられる場面もあり、それがSNS上で拡散されると小さな炎上の火種になります。

ただし、長年のファンからは「それこそが持ち味」「人間味があって面白い」と好意的に受け止められることが多く、賛否両論が生じやすい部分だといえます。

そして忘れてはならないのが、2025年のPCクラッシュ騒動です。

高スペックのPCでモンハンをプレイ中に突然クラッシュが起こり、その様子が配信中に映し出されたことで瞬く間に拡散されました。

ネット上では「ゲームがPCを壊したのでは」といった誤解まで広がり、炎上騒動とセットで語られることもあります。

本人はすぐに声明を出し、ハードウェアや設定の問題であることを説明しましたが、それでも一時的に大きな注目を集めました。

このように、炎上といってもその背景はさまざまです。

公式からの扱いをめぐる憶測、配信スタイルに関する議論、トークの受け取り方の違い、そして機材トラブルによる誤解など、いくつもの要素が絡み合っています。

共通しているのは、いずれの出来事も長期的なイメージダウンにはつながらず、むしろ「何があっても前向きに乗り越えるキャラクター」としての印象を強める結果となっている点です。

読者にとっては、炎上の裏にある実際の背景を知ることで、冷静に情報を捉えるきっかけになるでしょう。

「嫌い」と言われる理由とは?SNSやファンの声を分析

人気がある人物ほど、必ずしも全員から好かれるわけではありません。

Mハシさんについても、SNSや掲示板で「嫌い」という声が見られます。

ただし、そこには明確な理由や背景が存在しています。

ここでは、なぜそのように言われるのかを整理してみます。

まず大きな理由として挙げられるのは、独特の寸劇スタイルです。

モンハン実況の中でキャラクターになりきったやり取りやコミカルな寸劇を取り入れるのはMハシさんの大きな特徴ですが、視聴者の中には「長く見ているとくどい」「寒い」と感じる人もいます。

一方で、熱心なファンからは「他にはない魅力」「クセになる」と高評価を受けており、好みが分かれるポイントとなっています。

次に、配信中のトークのテンポや言葉選びが挙げられます。

辛口なコメントやブラックジョークを交えるスタイルは、常連の視聴者には「人柄が出ていて面白い」と受け止められますが、初見の人には「攻撃的に聞こえる」「きつい」と感じられることがあります。

特に冗談を冗談と受け取れない場面では、嫌いという感情に直結しやすい傾向があります。

さらに、PCクラッシュ騒動などのトラブルに関しても一部で批判的な意見が出ました。

配信中に高額なPCが不具合を起こしたことに対し、「準備不足ではないか」「高スペックを自慢していたのに」といった声が一部のユーザーから上がったのです。

もちろん、専門的な知識を持つ人からは「ハードウェアやBIOSの問題で本人の責任ではない」と擁護する意見もありましたが、騒動の大きさが原因でネガティブな評価につながる側面もありました。

SNS上の書き込みを見ると、嫌いという人たちの意見は大きく三つにまとめられます。

| 理由 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 寸劇が苦手 | キャラ作りやコントのような演出が合わない、くどいと感じる |

| トークがきつい | 冗談やブラックジョークが攻撃的に聞こえることがある |

| トラブル時の印象 | PCクラッシュなどで「準備不足」と感じる人がいる |

このように、嫌いと言われる理由は必ずしも一方的な批判ではなく、配信スタイルやトラブルをどう受け止めるかによって評価が分かれるというのが実情です。

逆に言えば、それだけ強い個性を持っているからこそ、好意的に感じる人もいれば苦手だと感じる人も出てくるのです。

一方で、ファンからは「自由にやっている姿が面白い」「他の実況者にはない雰囲気がある」といった声が多く寄せられています。

つまり、好き嫌いが分かれるのは人気配信者としての宿命ともいえるでしょう。

最終的には、どちらの立場に立つかは視聴者一人ひとりの感性に委ねられますが、嫌いと言われる理由を理解することで、冷静に配信者としての魅力や個性を捉えることができるはずです。

好き嫌いが分かれる理由―ファンとアンチのリアルな評価

配信者にとって、好きという声と同じくらい嫌いという意見が出るのは珍しくありません。

Mハシさんも、熱狂的に支持するファンがいる一方で、合わないと感じる視聴者がいるという構図がはっきりしています。

まず肯定派の視点から整理すると、寸劇を取り入れた独自の演出、テンポの良いトーク、そしてモンハンの世界観を遊び心いっぱいに広げる発想力が高く評価されています。

視聴者参加型のライブでコメントをよく拾う姿勢も、距離の近さにつながり、リピート視聴の動機になっています。

配信の現場では、少し突っ込んだ冗談が飛ぶこともありますが、それを含めて人柄や空気感を楽しむ人が多いのが実情です。

一方、否定派が指摘するポイントも明確です。

寸劇が長く感じられる、キャラの演技が過剰に見える、いわゆる内輪ノリが強く初見には入りづらい、という声が一定数あります。

ライブの辛口コメントやブラックジョークが、初めて見る人には強く響いてしまうこともあります。

また、PCクラッシュをめぐる一連の話題で、原因解説の難しさから受け取り方が割れ、技術的な話が拡散される過程で誤解が広がった面も否定できません。

SNSでは、他配信者とのスタイルの似通いをめぐる議論も起こりがちで、パクリではという断片的な言説が話題化するたびに賛否の応酬が発生します。

こうした賛否のぶつかり合いは、発信スタイルの個性が強いほど起こりやすいものです。

情報の拡散速度が速いSNSでは、短い切り取りや引用でニュアンスが変わって伝わることもあり、そこにファンとアンチの解釈差が乗ると、印象が大きく振れます。

評価が定まらないときに役立つのは、長めの動画や声明といった一次情報に触れることです。

たとえばXの告知やYouTubeのアーカイブでは、言葉の前後関係や配信の空気まで含めて確認できます。

負の感情は強く記憶に残りやすいので、意識的に一次情報へ戻る習慣が、視聴体験を落ち着かせる近道になります。

視聴目的によっても感じ方は変わります。

攻略の効率や情報の正確さを第一に求める人には、寸劇や小芝居が遠回りに映ることがあります。

逆に、ゲームをショーとして楽しみたい人には、構成や演出への力の入れ方が刺さりやすい。

さらに、ライブのコミュニケーション密度が高いほど常連向けの雰囲気は強まり、初見が入りづらいと感じる場面も生まれます。

こうした特性を理解して視聴の入り口を選べば、ミスマッチは小さくできます。

初見で長編の寸劇を避け、短めの要約系や公式コラボ回から試すのは、おすすめの入り方です。

最後に、賛否を整理して可視化しておきます。

短い表でも視点の違いがわかると、受け取り方のズレが見えやすくなります。

| 立場 | 主な評価ポイント | 具体的によく挙がる声 |

|---|---|---|

| ファン | 独自の寸劇と発想力 | ここにしかないネタと構成が楽しい |

| ファン | 距離の近さ | コメントを拾ってくれて参加感がある |

| ファン | モンハン愛 | シリーズへの情熱が伝わる |

| アンチ | 演出の好み | 寸劇が長い、演技が過剰に感じる |

| アンチ | ノリの相性 | 内輪感が強く初見にハードルがある |

| アンチ | トークの刺激 | 辛口やブラックジョークが強く響くことがある |

好みが分かれるのは、個性が強い証拠でもあります。

情報の見方を一段落ち着かせるコツは、一次情報で発言の前後を確認すること、そして自分の視聴目的に合う入口を選ぶことです。

気になるテーマだけつまみ食いしてみる、ライブはアーカイブのチャプターから入る、といった小さな工夫で体験はぐっと快適になります。

wiki風プロフィールまとめ―年齢・本名・経歴を詳しく紹介

ここでは、ネット上で広く語られているプロフィールを、読みやすく整理して紹介します。

まず、生年月日については、Xや動画の自己紹介をもとに1995年2月15日生まれとする情報が流通しています。

年齢は2025年時点で29歳と紹介されるケースが多く、活動開始は2019年にYouTubeチャンネルを立ち上げた頃とされています。

身長は172センチ、体重はおおよそ67キロ前後という数字が記事で扱われており、トレーニングで体づくりを継続している様子も語られています。

活動の柱はモンハン実況で、ランスに焦点を当てた企画や、モンスターになりきる寸劇シリーズで注目を集めました。

経歴面では、ゲーム実況に加えて、告知やファンアートの紹介などをXで活発に行い、視聴者との距離を近づけてきました。

コンテンツの作り分けは明快で、YouTubeでは本編やライブ、Xでは短い告知や雑感を発信する形です。

配信者としての強みは、構成力とテンポの良い語り、そしてモンハンのネタを日常の会話に落とし込む言葉遊びにあります。

独自の小芝居や擬人化表現で世界観をふくらませる手つきが、多くの視聴者の記憶に残った要因でしょう。

ファンコミュニケーションの設計も特徴的です。

ファンアートの投稿導線を整え、視聴者が関われる余白を意図的に残しています。

ライブではコメントを拾う頻度が高く、ネタへのリアクションや補足説明をその場で重ねることで、配信の一体感が増しています。

再生回数や登録者数に触れる記事では、おおむね50万人弱の規模感が語られており、モンハン界隈の中でも大きな存在として扱われています。

こうした数値情報は時期で変わるため、最新の値を確かめるときはYouTubeのチャンネルページが一番確実です。

キャリア上の話題としては、長く非公認の立場でありながら人気を築き、2024年にはTGSの枠で公認ミラー配信者に選ばれたという流れがよく取り上げられます。

Xでの投稿でも、公認を得た喜びと、もし剥奪されたら笑ってくださいという冗談めいた一文が拡散され、キャラクター性の強さが改めて印象づけられました。

公認という肩書きに頼らず自分の企画で勝負してきた積み重ねが、ブランドとしての一貫性につながっています。

噂レベルの情報も整理しておきます。

たとえば、かつて会社員との兼業ではという推測が語られたことがありますが、配信時間帯や活動スタイルから連想された側面が大きく、本人が職業を明確に公表したわけではないという扱いが一般的です。

また、出身地について九州説が語られることもあり、言い回しやイントネーションから推測されたとする記事が複数見られます。

こうした噂は、SNS上の断片的な情報が重なって形成されるため、確認の際は一次情報の自己紹介や動画内の説明を優先すると良いでしょう。

最後に、よく検索される基本情報を一枚の表にまとめます。

数値や肩書は変動することがあるため、最新の確認は公式ページで行うのが安心です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 名前 | Mハシ |

| 生年月日 | 1995年2月15日 |

| 年齢目安 | 29歳前後(2025年時点の記述が多い) |

| 身長 | 172cmとする記事が複数 |

| 体重 | 約67kg前後とする記事が複数 |

| 主な活動 | YouTubeでのゲーム実況、ライブ配信 |

| 代表的な企画 | モンハン寸劇、ランス縛り企画 |

| コミュニケーション | Xでの告知、ファンアートタグ運用 |

| 特記事項 | 2024年にTGSオンライン枠で公認ミラー配信者の選出が報じられることがある |

プロフィールは、周辺の噂や推測と混ざりやすい領域です。

数字や出来事を確かめるときは、Xのプロフィール、YouTubeチャンネルの概要欄、イベントの公式発表といった一次情報をセットで見ると、情報の揺れを小さくできます。

必要に応じて、過去の投稿までさかのぼって確認すると、時系列の整合もとりやすくなります。

仕事や本業は?YouTuber以外の一面にも迫る

配信者の仕事は、動画を出すだけでは成り立ちません。

Mハシさんの活動を時系列や周辺情報から整理すると、仕事像はもっと立体的に見えてきます。

2019年ごろにYouTubeで活動を本格化し、モンハン実況や寸劇企画で知名度を高め、Xでは告知やファンアートの紹介でコミュニケーションを拡張してきました。

配信の現場では、ライブ中のコメント拾いが多く、視聴者との距離が近いのが特徴です。

こうした制作と交流の二軸を日常的に回すだけでも、相当な時間と体力が必要です。

仕事や本業の中身については、ネット上で会社員との兼業説がしばしば語られてきました。

配信時間帯やテンポの良い投稿スケジュールから、平日は本業の後に配信をしているのでは、といった推測が生まれたためです。

一方で、個人での活動を示す記述もあり、事務所に属さず自分の裁量で企画を組み立てているという紹介も目立ちます。

どちらの仮説も、投稿頻度と配信の質の高さを説明しようとする観測だと受け止めるのが自然でしょう。

YouTube上での収益は、一般に複数の柱で構成されます。

広告収益、メンバーシップ、スーパーチャットやスーパーサンクス、企業案件などです。

これらはYouTubeパートナープログラムに基づく仕組みで、視聴回数や視聴時間、視聴者の支持が持続しているほど安定しやすいと説明されています。

用語が難しく感じるかもしれませんが、メンバーシップは有料ファンクラブのような仕組み、スーパーチャットはライブで投げ銭を届ける仕組み、というイメージで大丈夫です。

活動の設計を見ると、動画の本編だけでなく、ライブ配信やショート、コミュニティ投稿、Xでの連動を含めた「複数タッチポイントの運用」をしているのが強みです。

動画では丁寧に作り込んだ寸劇や検証を、ライブでは即時性のある雑談や挑戦企画を、それぞれの特性に合わせて出し分けています。

さらに、ファンアートやハイライトをXで拾い上げることで、視聴者の関与を自然に高めています。

これらは単発の仕事ではなく、継続運用のスキルそのものです。

噂として語られるもう一つの話題は、カプコン社員説でした。

モンハン愛の深さや寸劇の作り込みから、半分冗談まじりで語られることがあったという文脈です。

ただ、企業の副業規定や公式イベントでの立ち位置、本人の発信内容を見比べると、外部のクリエイターとして作品と向き合っている姿が一貫しています。

むしろ、非公認の時期から独自企画で存在感を築き、公認枠での露出が増えてもスタイルを崩さない姿勢が、仕事像の芯になっています。

制作の流れはシンプルに見えて実は複雑です。

企画を立て、プレイを進め、録画・編集し、台本や字幕、サムネイルを整える。

ここにライブ告知や振り返り、ファンアート紹介が加わると、1日のうち制作と交流の時間配分が重要になります。

編集は映像のカットや効果音の挿入、テロップの配置など細かな作業の積み重ねで、10分前後の動画でも数時間から十数時間かかることがあります。

ライブは準備と後処理を含めると、配信時間の2倍近くを見込む運用が現実的です。

下の表は、よく語られる仕事の側面をまとめ直したものです。

どれも単発ではなく、連動して効果を発揮します。

| 領域 | 目的 | 代表的なタスク |

|---|---|---|

| 制作 | 視聴体験の提供 | 企画、収録、編集、サムネイル、台本調整 |

| 配信 | 即時の交流と検証 | 配信準備、モデレーション、アーカイブ整理 |

| 連携 | ファンとの接点拡張 | Xでの告知・反応、ファンアート紹介 |

| 収益 | 活動の持続性 | 広告、メンバーシップ、投げ銭、案件調整 |

| 分析 | 改善の継続 | 視聴データ確認、企画の見直し |

仕事や本業という言葉のイメージに引きずられず、制作と交流を毎日回す運営力に目を向けると、Mハシさんの働き方は理解しやすくなります。

特定の肩書きがどうであれ、視聴者に届く体験を継続して設計し、複数の収益柱で活動を安定させる。

配信者の仕事は、クリエイティブとコミュニティ運営の両輪だと捉えるのが実態に近いはずです。

X(旧Twitter)での発信とファンとの交流

Xは、配信者にとってスタジオの外にあるフロントロビーのような場所です。

Mハシさんは、動画の告知、ライブの開始予告、ちょっとした裏話まで、テンポよく発信しています。

短い文章でも、いつ、どの配信へ、どんな期待値で来てほしいかが伝わる表現になっており、リンクとテキストの組み合わせで回遊を自然に促しているのが印象的です。

配信終了後の一言や振り返りも多く、視聴者は次の配信への心の準備がしやすくなります。

コミュニケーション面では、ファンアートのハッシュタグ運用が象徴的です。

タグを入口に、投稿を見つけ、感謝やリアクションを返すことで、制作側と視聴者側の距離が近づきます。

こうした往復は、作品の世界観をSNS上で二次的に広げる効果があり、動画を見ない時間でも関係が続いていくのがメリットです。

言い換えると、Xは動画と動画の間をつなぐ架け橋として機能します。

ときどき話題になるのが、技術トラブルや炎上気味の空気が広がった瞬間の使い方です。

配信中に起きた出来事が断片的に切り取られがちな場面で、X上で声明や補足を出すと、全体像の理解が進みます。

PCクラッシュをめぐる議論が広がった際も、いつ、どの設定で、何が起きたかを端的に共有することで、憶測の連鎖を減らす役割を果たしました。

専門用語を使うときは、少し噛み砕いて説明するのがコツです。

たとえばドライバーは機械とソフトを仲良くさせる翻訳係、BIOSはパソコンの司令室のようなもの、といった補足を添えると、話を追いやすくなります。

交流を深める工夫としては、引用ポストでファンの反応に光を当てる、投票機能で次回企画の方向感を探る、シリーズものの告知文をテンプレ化して見つけやすくする、といった方法があります。

短い動画クリップやスクショを添えるだけで、タイムラインでの視認性はぐっと上がります。

さらに、ライブ告知は開始の90分前、30分前、直前の3本立てにすると、見逃しを減らせます。

過度な連投は避けつつ、情報の到達可能性を高めるバランス感覚が重要です。

ネガティブな反応への向き合い方も、Xでは学びが多いところです。

感情的な言い合いに流されると、動画の制作時間が圧迫されます。

よくある失敗は、個別の批判に逐一返して火を広げてしまうこと。

代わりに、よくある質問の形でまとめ直し、固定表示したリンクへ誘導する運用が有効です。

モデレーション(投稿の整理運用)に近い考え方で、会話の土台を整理しておくと、建設的な対話が生まれやすくなります。

表で、Xを使った主な交流パターンと期待できる効果を整理しておきます。

| 交流パターン | 目的 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 告知ポスト | 視聴導線の作成 | ライブ同時視聴者の増加、見逃し防止 |

| 振り返り | 信頼の蓄積 | 継続視聴の動機付け、次回への期待形成 |

| ファンアート紹介 | 関与の強化 | 作品世界の拡張、UGCの活性化 |

| クリップ共有 | 発見性の向上 | 新規フォロワーの獲得、アルゴリズム露出 |

| Q&A固定 | 情報の統一 | 憶測の減少、問い合わせ対応の効率化 |

最後に、Xを情報の基地として活用する際のコツを一つ。

重要なお知らせは、見やすいスレッド形式でまとめ、先頭ポストを固定表示しておくと、初めて来た人にも経緯が伝わります。

動画のリンク、配信の日時、必要なら簡単な技術メモをワンセットにしておくと、タイムラインの早さに負けません。

継続的に運用するほど、Xは動画制作の外側で信頼と関係を育てる頼れる場所になっていきます。

Mハシ炎上と公認・クラッシュ問題、配信スタイルやPCスペックの真実

- 公認剥奪疑惑は本当か?噂とその背景を解説

- 公認配信者になるまでの道のり

- モンハン実況との関係―人気の理由と代表的な配信スタイル

- 寸劇スタイルの魅力と賛否両論

- PCトラブルと炎上―クラッシュ騒動の全貌

- PCスペックを徹底解説―高性能マシンの特徴とは

- クラッシュ騒動の経緯―原因と復旧までのストーリー

公認剥奪疑惑は本当か?噂とその背景を解説

公認剥奪という言葉が広まった背景には、いくつかの出来事が重なって見えたことがあります。

まず前提として、Mハシさんは長く非公認の立場で活動を続け、その期間に独自の寸劇や挑戦的な企画で人気を築きました。

やがてイベント露出や公式の枠での発信が増えるにつれて、公認というワードが注目されるようになり、その過程で剥奪という強い言葉もネット上に飛び交うようになった、という流れです。

特に話題になったのが、Xでの軽妙なユーモアです。

公認に関する感謝とともに、もし剥奪されたら笑ってくださいというニュアンスの投稿が広く拡散され、これが独り歩きして、剥奪というキーワードだけが切り取られて伝わる場面が生まれました。

短いテキストは便利ですが、前後の文脈から離れると受け取り方が変わりやすいのがSNSの難しさですね。

噂の燃料になったのは、非公認だった時期のエピソードも一部関係しています。

モンハン界隈のイベントやミラー配信の選出で名前が見えない局面があると、ファンの側でなぜ出ていないのかと想像が膨らみます。

結果として、公認に近づいたという兆しが見えるたびに、逆向きの剥奪という強い言葉とセットで語られ、話題性が増してしまうのです。

さらに、配信のトーンがキレ味のあるツッコミやブラックな冗談に寄る回があると、短い切り抜きだけを見る人の中には、対立的な印象を受けるケースもあります。

そこに、PCクラッシュ騒動や炎上気味の空気が重なると、公式と配信者の関係はどうなっているのかという憶測が、一気に増幅していきます。

ここで、情報の整え方が役に立ちます。

一次情報として、Xでの本人発信や、イベント出演時の告知、声明動画のリンクを確認すると、剥奪という事実ベースの出来事を裏づける発表は見当たりません。

むしろ、本人が公認への感謝を述べつつ、剥奪という表現をジョークとして扱っている空気感が読み取れます。

ユーモアを交えた言葉遊びは、熱量の高いコミュニティではよくある文化ですが、外側から見ると過激に映ることがあるため、一次情報に戻ってトーンを確かめる姿勢が大切です。

また、公認という言葉自体の意味合いも整理しておきましょう。

公認は、特定のイベントやキャンペーンでの配信許諾や、ルールの中でコンテンツを扱える枠に選ばれた状態を指すケースが多い概念です。

恒常的な身分や就任といった固定的な肩書きではなく、時期や企画ごとに対象が変化する運用もあります。

そのため、ある催しで公認の扱いがなかったとしても、それだけで剥奪という強い表現に直結するわけではありません。

公認のスキームはイベント側の要件次第で変わりやすく、配信者側の姿勢や活動の評価と直線的には結びつかないことも多いのです。

噂を追うときのコツは、時系列と発言主体を分けて見ることです。

いつ、誰が、どの場で発した情報かを確認し、スレッド全体や動画全編に触れてニュアンスを取り戻します。

切り抜きで過激に見えた言葉も、前後のやり取りに戻ると、笑いの文脈で消化されていることがわかる場合があります。

逆に、誤情報が回っていると感じたときは、本人の固定ポストや声明動画を参照すると、最短距離で更新された見解にたどり着けます。

コミュニティはスピードが速いぶん、公式化された一次情報に立ち返る習慣が、安心の土台になります。

まとめると、公認剥奪疑惑は、ユーモア表現の切り取り、非公認期のエピソード、技術トラブルや炎上気味の空気といった要素が重なり、言葉だけが独走した結果として広まったと整理できます。

疑問が浮かんだときは、Xの当該ポストや説明動画、イベント側の案内を確認し、コンテクストを取り戻しましょう。

噂を楽しむ余裕もありつつ、根っこの情報に戻る姿勢が力になります。

公認配信者になるまでの道のり

道のりを理解する鍵は、非公認の時期をどう過ごしてきたかにあります。

Mハシさんは、モンハンという大きなコミュニティの中で、独自の寸劇と挑戦企画で注目を集めました。

最初から公認の看板があったわけではなく、非公認の立ち位置ならではの自由度を活かし、キャラクター作りや構成力で差異化を進めたのが大きな特徴です。

視聴者からの反応を細かく拾い、ライブではコメントと掛け合い、動画では緻密な編集でショーとしての完成度を高める。

こうした積み重ねが、コミュニティの外縁まで届く発見性を生み、公式イベントやキャンペーンに目に留まる機会を増やしていきました。

転機として語られるのは、イベント枠やミラー配信の選出で名前が挙がるようになった段階です。

ここで重要なのは、単に知名度が上がっただけではなく、ルールを守りながら面白さを作る運用力が評価された点です。

著作物を扱う配信では、権利元の方針やイベントの配信ガイドラインが存在します。

ここで求められるのは、ガイドラインの中で最大限に魅力を引き出す設計力です。

たとえば、禁止事項の回避、露骨なネタバレの扱い、素材利用の範囲、チャットのモデレーションなど、細かな配慮が積み重なって、信頼できるパートナー像が形づくられます。

一方で、非公認期には悔しい局面もありました。

界隈の大きな配信枠に名前が見えないと、なぜ呼ばれないのかという議論が自然に起こります。

ここで、本人が自由にやれるという前向きな姿勢を示し続けたことが、ブランドの核になりました。

求心力の源泉が公認の有無に依存しないというメッセージは、長期の活動ではとても強い意味を持ちます。

結果として、いざ公認のチャンスが来た時、これまでの積み重ねと姿勢がそのまま信頼に変わり、スムーズに役割を果たせる土台になりました。

活動の広がりを時系列で俯瞰すると、準備、運用、検証のサイクルが継続して回っていたことがわかります。

準備では、企画と台本、演出の工夫、配信環境の整備。

運用では、ライブの即時性と動画の完成度の両立。

検証では、視聴データやコメントの分析、次回への反映。

これらが表裏一体となり、イベントでの露出時にも、安定したパフォーマンスを発揮できる状態が整っていきました。

わかりやすくするために、道のりをコンパクトに整理しておきます。

| フェーズ | 主な動き | ポイント |

|---|---|---|

| 非公認期 | 寸劇と挑戦企画で差別化 | 自由度を活かしファンベースを拡大 |

| 機会獲得 | イベント枠やミラー配信に選出 | ガイドライン遵守と演出力の両立 |

| 信頼形成 | 安定した運用とコミュニケーション | コメント対応、モデレーション、告知設計 |

| 公認後 | 感謝の発信とユーモア | スタイルを保ちつつ露出を拡張 |

公認の有無はゴールではなく、活動を広げるための一つの手段にすぎません。

大切なのは、公認であってもなくても、視聴者が安心して楽しめる土台を整え続けることです。

公式との関係は、短距離走ではなく、ルール尊重と信用の積み重ねによって育つ長距離走に近いもの。

日々の編集やライブ運営、SNSでの丁寧な発信は、見えづらいけれど最も効く投資だといえます。

最後に、一次情報への導線を示しておきます。

Xでの本人発信は、文脈を確かめる最短経路です。

声明動画やイベントの案内ページと合わせて確認すれば、道のりの理解は一段とクリアになります。

公認という言葉が注目を集めるほど、根拠に当たる姿勢が力になります。

モンハン実況との関係―人気の理由と代表的な配信スタイル

モンハンという大きな舞台で名前が広がった背景には、作品そのものへの深い愛情と、視聴体験を設計する力の両立があります。

ゲームをただ攻略するだけではなく、世界観を広げる見せ方にこだわり、配信を一本のショーとして成立させている点がまず強みです。

初めての人でも入りやすい導入を置き、常連が楽しめる小ネタも忘れない構成で、配信が進むほど場が温まっていきます。

ライブではコメントをよく拾い、視聴者の反応を小さなフックにして流れをつくるので、見ている側も自分が場を動かした実感を得やすいのです。

モンハン実況の中核は、武器やモンスターの特性を活かした見せ場づくりにあります。

ランスやガンランスのような硬派な武器で堅実に立ち回るか、双剣のように機動力で魅せるか。

その選択自体が演出の設計図になっています。

ダメージ効率やフレーム回避だけを押しつけず、危険な選択をあえて拾って会場を沸かせるタイミングを作るのも特徴です。

動画ではシナリオに沿って編集し、ライブではその場のひらめきで山場を作る、二段構えの設計が功を奏しています。

配信を支える裏方の工夫も見逃せません。

たとえばミラー配信(公式番組などをルールに従って同時視聴する形式)では、許諾範囲やネタバレ配慮を丁寧に扱い、チャットの荒れを抑えるモデレーション(秩序を保つ運用)を徹底します。

技術面でも、解像度やビットレート、音量バランスの調整に気を配り、視聴者の離脱要因を減らすことに注力しています。

こうした見えにくい配慮の積み重ねが、長時間の配信でも疲れにくい視聴体験を実現している理由です。

人気の理由は、実力と親しみやすさのバランスにあります。

たとえば高難度個体での粘り強い挑戦は実力の証として記憶に残りますが、その合間合間に入る軽口やセルフツッコミで空気をやわらげるため、緊張が続きません。

視聴者から届く装備案や立ち回り提案にその場で反応する柔軟さも、参加感を高める大きな要素です。

コミュニティが育つと、配信の外側でファンアートやクリップが生まれ、次の配信へ期待が連鎖していきます。

代表的な配信スタイルを整理すると、入口の選び方が見えてきます。

初見におすすめなのは、編集済みの短中尺動画でリズムをつかむこと。

慣れてきたら、ライブの挑戦企画で一体感を味わうのがよい流れです。

情報だけ知りたい人には、要点をまとめた要約回やアプデ初動の検証回が向いています。

視聴目的に合う導線がきちんと用意されているので、自分のペースで楽しめます。

最後に、よく語られるスタイルを一枚にまとめます。

入口選びの参考にしてください。

| スタイル | 内容の特徴 | 向いている視聴者 |

|---|---|---|

| 編集動画 | シナリオ構成と見せ場重視、テンポ良い | 初見、サクッと雰囲気を知りたい人 |

| ライブ挑戦 | 高難度や縛りで一体感、リアルな失敗と成長 | 一緒に盛り上がりたい人 |

| 要約・検証 | パッチや装備の要点整理、効率重視 | 情報を素早く把握したい人 |

| イベント連動 | ルール遵守の上で同時視聴や応援 | 公式と並走して楽しみたい人 |

モンハン実況で人気が続くのは、技術だけでなく、作品への敬意と視聴者との距離感の取り方が安定しているからです。

世界観を広げる工夫と、ルールを守る運用、その両輪が長く愛される理由といえるでしょう。

寸劇スタイルの魅力と賛否両論

寸劇は、この配信の象徴的なスパイスです。

モンスターやハンターの感情を擬人化して表現したり、狩りの前後にミニコントを挟んだりすることで、ゲームの出来事に物語の温度が加わります。

これにより、単なる成功の記録ではなく、失敗も含めたドラマとして視聴できる点が最大の魅力です。

たとえば装備更新の小ネタを会話劇にして紹介すると、難しい数値やスキル名称もするっと頭に入ってきます。

専門用語が出てきたら、たとえばモデレーションはコメント欄の交通整理、ビットレートは映像のきめ細かさを決める配信の画質設定、といった補足を添えると、話を追いやすくなります。

賛成派は、他では見られない個性と記憶に残る構成を評価します。

長時間配信でも寸劇がリズムの切り替えになり、集中が持続しやすいからです。

ときには視聴者のコメントを拾って即興で組み込むため、ライブならではの一体感も生まれます。

動画では、山場の手前で寸劇を置いて期待感を高め、決めカットで感情を解放する。

こうした編集の呼吸が、いわゆる名シーンの量産につながっています。

一方で否定派の指摘も具体的です。

テンポを重視する人には、寸劇の尺が長いと感じられることがあること、内輪ノリに見える場面で初見が置いていかれること、真面目な検証モードにすぐ戻ってほしいタイミングで笑いが入ること。

これらは視聴目的の違いから生じやすいギャップです。

そこで、要約回や検証回を別立てし、寸劇の比率を回ごとにメリハリをつける運用が行われています。

入り口を複線化することで、好みの違いに合わせて選べるよう配慮しているわけです。

制作面の工夫としては、声色や効果音、テロップでキャラクター性を補強しつつ、過剰な演出に流れないよう編集点を細かく刻んでいます。

冗長になると感じる人が出やすいポイントを、カットや倍速、テキストの要約で圧縮。

ライブでは、視聴者の反応が落ちた瞬間に次の展開へ切り替えるなど、舞台の間合いを取るような進行を心がけています。

これにより、寸劇が内容の核を侵食せず、むしろ理解の補助として機能するバランスが保たれています。

議論が起きやすい要素だからこそ、透明性の高い説明もセットです。

たとえばPCクラッシュのような技術トラブルが配信の構成に影響したときは、Xで状況と対応を短く共有して誤解を減らします。

視聴者の要望が多かった演出の強弱については、今後の回で比率を調整するなど、試行錯誤の過程をオープンにしています。

こうしたフィードバックループは、賛否を対立ではなく改善に変える力を持ちます。

最後に、賛否を簡潔に見える化しておきます。

どちらの視点にも筋があり、目的に応じた入口選びが満足度を左右します。

| 観点 | 魅力として語られる点 | 懸念として語られる点 |

|---|---|---|

| 物語性 | 失敗も含めてドラマになる | 要点確認が遅くなることがある |

| リズム | 長時間でも集中が持続する切替点 | 尺が長いとテンポが崩れる |

| 初見導線 | 難しい要素を会話で噛み砕ける | 内輪ノリに見えて敷居が上がる |

| 編集運用 | 名シーンを作りやすい構成 | 検証モードへの復帰が遅れる |

寸劇は、世界観を広げる強い道具でありながら、比率や間合いが命です。

視聴目的に合わせた導線を示すこと、ライブでは反応を見ながら尺を柔軟に調整すること、この二つが賛否の距離をほどよく縮めます。

結果として、個性を守りながらも多様な視聴体験に応えられる、しなやかなスタイルが形作られているのです。

PCトラブルと炎上―クラッシュ騒動の全貌

配信の現場で最も怖いのは、進行中に突然パソコンが固まったり、再起動したりする瞬間です。

クラッシュが起きると画面が止まり、音が途切れ、実況も打ち切りになります。

視聴者からは何が起きたのか見えにくいため、SNSでは一気に憶測が広がり、炎上に近い空気が生まれがちです。

ここでは、実際の配信で起こりやすい症状、原因の切り分け方、再発を防ぐ工夫を、できるだけわかりやすく整理します。

配信を見守る側も、舞台裏の技術を知っておくと、落ち着いて状況を受け止められます。

まず症状です。

代表的なのは三つ。

青い背景に英語メッセージが出る再起動(通称ブルースクリーン)、突然のブラックアウトやデスクトップへの強制帰還、ゲームだけが落ちるアプリケーションクラッシュ。

配信では映像エンコーダー(映像をリアルタイムで圧縮する役目)が止まるケースもあります。

このときはゲームは動いていても配信が固まって見えるため、視聴者には強い事故に映ります。

原因の大枠は、ソフト側とハード側に分けられます。

ソフト側では、グラフィックスドライバー(GPUとWindowsをつなぐ通訳のようなもの)の不整合、ゲーム本体や配信ソフトの更新直後の相性、周辺ツールの競合が典型です。

ハード側では、温度上昇、電源ユニットの供給不足、メモリ設定の不安定化、ストレージのエラーなど。

配信はゲームプレイに加えてエンコード処理も同時に走るため、負荷の山が揃うと限界点を超えやすくなります。

特に新作タイトルや大型アップデート直後は、安定版ドライバーが追いつくまで揺れやすい傾向があります。

切り分けは、できることから順に進めるのがコツです。

まずは温度と負荷の監視。

GPUやCPUの温度が高すぎると落ちやすくなります。

ケース内のほこり掃除、ファンカーブ(温度に応じた回転の決め方)の見直し、ラジエーターやヒートシンクの取り付け確認は、配信者にとって定期的なメンテナンス項目です。

次にドライバーとWindowsの更新。

最新版が不安定なときは、一段前の安定版へロールバックする判断もあります。

さらに、メモリ設定のXMPやEXPO(メモリを規格より速く動かすプロファイル)を一時的にオフにして検証すると、メモリエラーが原因か見極めやすくなります。

電源まわりも重要です。

高性能GPUと高リフレッシュレート配信を組み合わせると、瞬間的な消費電力が跳ね上がります。

電源ユニットの定格容量だけでなく、12Vの安定供給とケーブル取り回しが品質を左右します。

最近のGPUで採用される12VHPWRコネクタは、折れや過度な曲げに弱いため、差し込みの奥まで確実に入れて、ケーブルに余裕を持たせることが推奨されています。

配信中だけ落ちる場合は、ゲーム単体よりエンコーダー負荷が上乗せされる影響を疑い、出力解像度やビットレート、エンコード方式(NVENCやx264など)の設定を段階的に下げて様子を見ると道筋が立ちます。

炎上を避ける運用面の工夫も挙げておきます。

配信冒頭で、今日の環境変更点(ドライバー更新、オーバークロック設定、MODの追加など)を簡単に告知し、トラブル時はXで状況を短く共有する。

たとえば、いつ、どの設定で、どの瞬間に落ちたかを一文で添えるだけでも、憶測の広がりは小さくなります。

復旧後は、何を試し、どれが効果的だったかを箇条書きでまとめ直し、次回の配信ページか固定ポストに貼っておくと、視聴者の安心感が上がります。

最後に、視聴者側ができる応援もあります。

トラブル時はチャットで過度に煽らず、再開を待つ姿勢を示すこと、録画の切り抜きでは事故部分だけではなく前後の流れも添えること。

配信は生放送という生き物です。

舞台袖で走り回っている技術の積み重ねを知るほど、トラブルへの目も優しくなります。

PCスペックを徹底解説―高性能マシンの特徴とは

高画質で滑らかな配信を保つには、ゲームの処理と映像のエンコードを同時にこなす力が必要です。

そこで頼りになるのが高性能マシンです。

配信に向いた構成を、主要パーツごとにわかりやすく解説します。

難しい言葉は、すぐ横に短い説明を添えますので、そのまま読み進めて大丈夫です。

まずは心臓部のCPU(中央演算装置)です。

多くの計算を同時進行させる役割を持ち、コア数とクロック(動作の速さ)が指標になります。

ゲームだけなら高いシングル性能が効きますが、配信では同時にブラウザー、チャット、録画、エンコードが動くため、8コア以上の中上位クラスが安定しやすい傾向です。

エンコードをGPU側に任せるNVENCやAMD AMFを使うとしても、配信ソフトやプラグイン、背景タスクを余裕を持って回す力は重要です。

次にGPU(グラフィックス処理装置)。

映像を描く担当で、フレームレートや画質に直結します。

配信で便利なのがハードウェアエンコーダーです。

NVIDIAのNVENC、AMDのAMF、IntelのQuick Sync Videoはいずれも専用回路で映像圧縮を行う仕組みで、GPUに余裕があれば高画質と低負荷を両立しやすくなります。

1440pや4Kでの配信、あるいは高リフレッシュレートのゲームを遊ぶなら、ミドルハイクラス以上を選ぶと余力が生まれます。

メモリは、容量だけでなく安定性が鍵です。

配信と高画質ゲームを同時に運用するなら、32GBが実用ライン、動画編集や複数アプリを併用するなら64GBまで視野に入ります。

XMPやEXPOの高速プロファイルは性能向上に効きますが、不安定を感じる時期は一旦定格(標準の動作)で検証し、問題がなければ徐々に引き上げるのが安全です。

ストレージは、OSや配信用ソフトを置くシステム用SSDと、録画データ用SSDを分けると効果的です。

NVMe SSD(マザーボード直結の高速タイプ)をシステム用に、SATA SSDを録画用にするだけでも、書き込み負荷の集中を避けられます。

録画ビットレートが高いときは、連続書き込み性能の余裕が安定に効いてきます。

電源ユニットと冷却は縁の下の力持ちです。

容量は構成の合計消費電力に対して30%ほどの余裕を見ておくと、瞬間負荷に強くなります。

80 PLUSの認証は効率の目安で、Gold以上を選ぶと発熱が少なく静音に寄ります。

冷却は、ケース内の空気の通り道を意識し、前から入れて後ろと上から出す基本の流れを作ります。

水冷でも空冷でも、ラジエーターやヒートシンクの方向とファン回転のバランスが重要です。

配信設定とスペックの相性も押さえておきましょう。

高解像度出力、60fps以上、重いフィルターやクロマキー(背景を透過する合成処理)などを重ねるほど、エンコードの負荷は増えます。

NVENCやAMFのプリセットを一段軽くする、出力解像度をスケーリングで0.9倍に下げる、配信と録画のコーデックを分ける、といった現実的な調整で画質と安定を両立できます。

最後に、参考として配信向けのざっくり構成例を表にまとめます。

あくまで考え方の目安として活用してください。

| 用途の目安 | CPU | GPU | メモリ | ストレージ | 電源と冷却 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1080p60配信+中量級ゲーム | 8コア級 | ミドル級 | 32GB | システムNVMe+録画SATA | 650W前後・空冷で十分 |

| 1440p60配信+重量級ゲーム | 8〜12コア級 | ミドルハイ | 32〜64GB | 両方NVMeを推奨 | 750〜850W・空冷強化or簡易水冷 |

| 4K配信or高フレーム+多タスク | 12コア以上 | ハイエンド | 64GB | NVMe×2以上 | 1000W級・ケース風量重視 |

配信は、視聴者に届く映像と音がすべてです。

高性能マシンは頼もしい味方ですが、設定の噛み合わせと日々のメンテナンスで、同じパーツでも安定感は大きく変わります。

温度、電源、ドライバー、この三点を丁寧に見守るだけで、配信のトラブル率はぐっと下がります。

高性能を速さだけでなく、安心して見られる時間に変えていく。

その視点が、長く愛されるチャンネルの背骨になります。

クラッシュ騒動の経緯―原因と復旧までのストーリー

配信の真っ最中に映像が固まり、音声がぷつりと切れる瞬間は、見る側にも配信する側にも冷や汗ものです。

何が起きたのかが伝わりにくいほど、SNSでは推測が先行しがちで、空気が一気に騒がしくなります。

この騒動を落ち着いて振り返るには、起点となった症状、起こり得る原因、現場で行われた応急処置、そして再発防止の設計という順番で整理するのが近道です。

時間軸をはっきりさせることで、感情的な議論と技術的な事実を切り分けられます。

どの場面で何が起きたのか

配信のチャプターで見ると、まずはゲームの高負荷シーンでフレームが落ち、音が遅れて聞こえる現象が発生します。

ほどなくして映像が完全に停止し、配信ソフトのプレビューも反応しなくなる。

視聴者側では、コメント欄に一斉に異常報告が流れ、モデレーション(コメントを整える運用)だけでは追いつかない状態になります。

復帰後の再開配信では、冒頭に状況説明が置かれ、Xでもダイジェストで経緯が共有されます。

これにより、切り抜きで断片化した情報に文脈が戻り、過度な混乱がいったん収まります。

技術的に起こり得る原因の全体像

原因は大きくソフト側とハード側に分かれます。

ソフト側では、グラフィックスドライバーの更新直後に起きる不整合、配信ソフトとゲームのアップデートタイミングのズレ、音声デバイスまわりの競合が定番です。

ハード側では、CPUやGPUの温度上昇、メモリ設定の不安定化、ストレージの書き込み遅延、電源ユニットの瞬間供給不足が典型です。

配信はゲーム処理に加えてエンコーダー(映像を圧縮して送る仕組み)が同時に動くため、ベンチマークよりも現実の負荷は尖りやすく、設定のわずかな無理が顕在化します。

実際の切り分け手順と応急処置

現場での第一歩は、温度と負荷の可視化です。

モニタリングツールでCPUとGPUの温度、使用率、クロックの変動を確認し、危険域に達していないかをチェックします。

次に、配信ソフトの出力解像度とビットレートを一段階落とし、エンコード方式(NVENCやx264など)を切り替えて症状が改善するかを試す。

並行して、グラフィックスドライバーはスタジオ向けの安定版へ切り戻し、Windowsの直近更新で既知の不具合がないかも確認します。

メモリのXMPやEXPO設定は一時的に無効化して、定格動作で安定するかを検証。

これらを小刻みに試すことで、原因の層がだんだん見えてきます。

再発を減らす設定とメンテナンス

安定運用の鍵は、負荷の山をそろえ過ぎないことです。

ゲーム内の解像度スケールを数パーセント下げる、シャドウや反射の品質を一段階落とす、配信側はBフレーム数やプリセットを軽くする。

録画を同時に行う場合は、録画コーデックを配信とは分け、書き込み先のSSDを別ドライブにするだけでも負荷分散に効きます。

電源は定格に三割以上の余裕を持たせ、ケーブルの差し込みと曲げを丁寧に。

ケース内の気流は前から入れて後ろと上へ抜く基本に従い、フィルターやヒートシンクの埃を定期的に清掃します。

コミュニケーション設計で炎上を避ける

技術対応と同じくらい大切なのが伝え方です。

配信冒頭に、本日の変更点(ドライバー更新、プラグイン追加、クロック調整など)を短く共有し、トラブル時はXで要点だけ速報します。

再開後の冒頭で、いつ、どの設定で、どの瞬間に落ち、何を変更して再開したのかを一分で説明できると、視聴者は安心して追走できます。

固定ポストにQ&A形式でよくある疑問をまとめ、詳細は配信概要欄のリンクへ誘導する導線を整えると、憶測の連鎖が小さくなります。

最後に、今回の学びを表にまとめておきます。

次回の配信準備チェックとして使えます。

| 観点 | つまづきやすい点 | 有効だった対処 |

|---|---|---|

| 温度と負荷 | 高負荷シーンで一気に温度上昇 | ファンカーブ改定、ケース風量見直し |

| ドライバー | 更新直後の不整合 | 安定版へロールバック、再インストール |

| メモリ | 高速プロファイルで稀なエラー | 一時的に定格へ、Memtest実施 |

| エンコード | 高解像度+高ビットレート | 出力解像度とプリセットを一段軽く |

| 電源 | 瞬間的な電力スパイク | 余裕電源に更新、配線とコネクタ確認 |

| 伝達 | 断片情報で誤解が拡大 | 速報と再開時の一分説明、Q&A固定化 |

配信は生の舞台です。

完璧を目指すより、何が起きても復帰できる仕組みと、視聴者が状況を理解できる橋渡しを用意しておくことが、長く愛される安定につながります。

Mハシ炎上の全体像と要点まとめ

- 炎上は大規模ではなく短期間で収束する傾向がある

- 2023年のモンハン公式ミラー配信に選ばれなかった件で小規模な炎上が起きた

- 公式に選ばれない自由さを本人が前向きに発言し沈静化した

- 寸劇スタイルが他配信者と似ているとして「パクリ疑惑」が浮上した

- 逆に他配信者が真似したという声もあり真相は不明である

- 配信トークの辛口コメントやブラックジョークが炎上の火種になった

- 長年のファンからは辛口トークが持ち味と肯定的に受け止められている

- 2025年にPCクラッシュが配信中に発生し大きな話題となった

- PCクラッシュはハードや設定の問題であると本人が説明した

- SNSで「ゲームがPCを壊した」と誤解が広がり炎上の要素となった

- 炎上はいずれも致命的なダメージには至っていない

- 公認配信者の立場をめぐって剥奪疑惑の噂が広まった

- 剥奪疑惑は本人のユーモア表現が切り取られ誤解されたものである

- 寸劇やスタイルへの賛否が激しく、好みの差が炎上に発展しやすい

- 結果的に「何があっても前向きに乗り越える人物像」が強調された

参考文献

- Xプロフィール Mハシ (参照:X公式プロフィール)

- YouTubeチャンネル Mハシ (参照:YouTube公式チャンネル)

- Real Sound テック記事 (参照:Real Sound)

- Xヘルプセンターの基本ガイド (参照:Xヘルプセンター)

- YouTubeパートナープログラムについて (参照:YouTubeヘルプ)

- YouTubeメンバーシップの仕組み (参照:YouTubeヘルプ)

- YouTubeスーパー機能の概要 (参照:YouTubeヘルプ)

- 公認に言及したポスト例 (参照:Xポスト)

- モンスターハンター公式ポータル (参照:カプコン公式)

- NVIDIAドライバーとスタジオドライバーの概要 (参照:NVIDIA公式)

- AMDソフトウェアとドライバー サポート (参照:AMD公式)

筆者の見解

mハシさんの炎上の多くは、寸劇スタイルやPCクラッシュなど思わぬ形で注目を浴びた出来事から始まっています。

しかし当人がユーモアを交えて説明したり、前向きに発信を続ける姿を見ると、単なる騒動以上に「信頼できる人柄」が際立って感じられました。

とくに公認配信者に関する噂を受け止める姿勢や、配信環境のトラブルを正直に語る点には、視聴者に誠実さを伝える力があると思います。

Mハシ炎上に関するよくある質問

この記事を通してよく寄せられる質問とその答えをご紹介します。

Q. mハシさんが炎上したのはどんな理由が多いの?

A. 配信中のPCクラッシュや寸劇スタイルの演出がきっかけとなり、誤解や議論を呼んだケースが多いとされています。

Q. 公認剥奪の噂は事実なの?

A. 一部で公認剥奪の話題が広まりましたが、本人は発信を続けており、公式な発表は確認されていません。

Q. mハシさんはモンハン実況でなぜ人気なの?

A. ゲームの知識に加え、寸劇やユーモアを交えた独自の進行がファンに受け入れられ、視聴者を惹きつけているためです。

Q. PCスペックはどのくらい高性能なの?

A. 配信に必要な高性能GPUや十分なメモリを備えており、映像配信ソフトを快適に動かせる水準であると伝えられています。

Q. Xではどんな発信をしているの?

A. 日常の出来事や配信告知、炎上に関する説明など幅広く投稿し、ファンとの直接的な交流の場にもなっています。