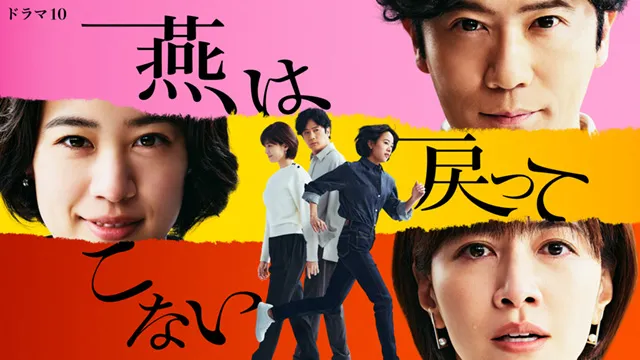

『燕は戻ってこない』最終回では、双子の出産と別れ、そして女の子を選んだ理由が描かれました。

誰の子供なのか、その選択の背景や意味も物語の大きな焦点です。

この記事では、最終回までのあらすじとラストの解釈、登場人物の関係や心境の変化を事実に基づき整理します。

読むことで、結末の真意やその後の展開まで理解できる内容になっています。

- 本記事はドラマ『燕は戻ってこない』および原作小説の公開情報をもとに構成しています。

- 作品の著作権は原作者および制作関係者に帰属します。

- 内容は物語の事実描写や公式発表に基づき、解釈や感想部分はあくまで筆者の見解として記載しています。

『燕は戻ってこない』結末までのあらすじと最終回解説

- 最終回で描かれた双子出産の瞬間と別れ

- ラストシーンの意味とその選択理由

- 最終回で変化した主要人物の心境と関係

最終回で描かれた双子出産の瞬間と別れ

この章では、最終回に描かれたリキの物語を、はじめから順番にたどります。

帝王切開で双子が誕生する場面から、思いがけない別れに至るまでの流れを、時系列でわかりやすく紹介します。

リキが帝王切開で双子(男児と女児)を出産

最終回の序盤、主人公リキは病院で帝王切開による出産に臨みます。リキは物語を通して、草桶基・悠子夫妻の子どもを代理出産する立場にありました。

消毒液の匂いと無影灯の強い光に包まれた手術室で、医師が慎重にメスを入れます。やがて元気な泣き声を上げる男の子が生まれ、続いて声の高い女の子が取り上げられました。二人は毛布で包まれ、保育器へと運ばれていきます。

リキは麻酔で体を動かせないまま、必死に目だけで赤ちゃんたちを追いました。契約や条件の中で語られてきた「子ども」という存在が、初めて命として目の前に現れた瞬間でした。

草桶夫妻の変化と復縁の決断

双子の誕生を見届けた草桶基と悠子の夫妻にも、大きな変化が訪れます。長らく冷え切っていた夫婦関係は、子どもを目にした瞬間から揺れ動き始めました。

特に悠子は、女児を抱いたときの柔らかな体温や小さな呼吸を感じるうちに、母性が自然と芽生えていきます。一方の基も、血のつながりよりも「今ここにいる命」を守りたいという思いが強くなっていきました。

こうして二人は再び家族としてやり直す決意を固め、復縁を選びます。双子の存在が、壊れかけた夫婦の間に新しい接点を生み出した瞬間でした。

契約書サイン拒否と「2ヶ月間の預かり」提案

出産後、草桶夫妻はリキに誓約書への署名を求めます。これは双子を正式に引き渡すための契約でした。しかしリキは、母親としての本能や自分の意思を尊重したいという気持ちから、頑なにサインを拒みます。

夫妻は事態の打開策として、「2ヶ月間だけ双子をリキに預け、その後引き取る」という案を出します。この提案は一時的な妥協に見えますが、のちの大きな転機につながる重要な条件でした。

リキの心境の変化と女児“ぐら”を連れ去った瞬間

2ヶ月間、リキは昼夜を問わず双子の世話に明け暮れます。最初は戸惑いながらも、日々の授乳や寝かしつけを通して愛情が深まっていきました。

しかし、引き渡しの期限が迫るある日、リキは突然、女児の「ぐら」だけを連れ出します。事前に計画していたというよりも、別れの恐怖と愛情の衝動に突き動かされた行動でした。

その背中には、残していく男児や草桶夫妻への複雑な思いが重なり、物語全体を象徴するような切ない余韻が漂っていました。

ラストシーンの意味とその選択理由

物語の最後、リキは双子を前にして意外な言葉と行動を選びます。その一瞬の判断には、これまでの経験や葛藤、そして未来への思いが凝縮されていました。本章では、その選択の背景や意味を、場面描写とともに掘り下げます。

『燕は戻ってこない』最終回「女の方が絶対にいい」の意味

最終回のクライマックス、白いカーテンに囲まれた病室で、消毒液の匂いとモニターの電子音が静かに響いていました。その中でリキが口にした「女の方が絶対にいい」という一言は、軽い口調にも聞こえますが、その裏には長い葛藤と経験がありました。彼女は、自分自身が女性として生きる中で感じてきた理不尽や痛み、そして喜びも知っています。

男児と女児を同時に産み、そのどちらも抱いたうえで出たこの言葉は、単なる性別の好みではなく、彼女なりの未来への願いでした。女の子なら、自分が知っている強さやしなやかさを伝えていける、そんな想いがにじんでいます。

選択の瞬間、病室の空気は一瞬止まったように感じられました。リキがわずかに笑みを浮かべると、周囲の誰もがその意味を測りかね、視線を交わす——この間が、台詞の重みを一層際立たせていました。

双子を引き離した理由と“女児”を選んだ背景

なぜリキは双子を一緒に連れて行かなかったのか。この選択の背景には、経済的な現実や育児の負担といった現実的な理由も絡んでいます。一人でも大変な育児を、二人同時に背負うのは無理だと直感していた可能性があります。

そして選んだのは女児・ぐらでした。生まれた直後、保育器の中でぐらの小さな指がリキの手をつかんだ瞬間から、彼女の中に「この子だけは離したくない」という感情が芽生えていました。授乳や抱っこの場面でも自然とぐらを先に抱くことが多く、その積み重ねが最終的な決断につながったのです。

この決断は、周囲から見れば残酷にも映ります。しかしリキにとっては、守れる方を守る・・・それが今できる精一杯の選択でした。

意地か母性か…リキの決断が示すもの

リキの行動は、単なる意地にも、深い母性にも見えます。契約や取り決めに縛られた日々の中で、最後に自分の意思で選べることは何か・・・それがぐらを連れて行くという行動でした。

夜明け前の薄暗い廊下、蛍光灯の下を足早に歩くリキの足音が響きます。泣き声も叫び声もなく、ただ小さく寝息を立てるぐらを抱きしめたまま病院を後にしました。その背中には、これまでの迷いと覚悟がすべて詰まっているようでした。

ラストカットに残るのは、答えのない問いかけです。彼女の選択は正しかったのか、それとも自分勝手だったのか・・・見る人によって解釈が分かれる余韻が、静かに画面に漂っていました。

最終回で変化した主要人物の心境と関係

最終回では、それぞれの登場人物がこれまで抱えてきた葛藤に区切りをつけ、新しい関係や生き方を選び取っていきます・・・

その変化は単なる和解や決別ではなく、物語を通じて積み重ねられた出来事の集大成として描かれていました。

リキ:機械ではないと主張し、自分の人生を選び取る

リキはここまで、契約や条件に縛られ、自分をまるで「道具」のように扱われる日々を送ってきました。

でも最終回では、「私は機械じゃない」とはっきり口にします。声は静かでも、その奥には強い決意がありました。

それはただの反発ではなく、「母として、自分の人生を自分で選びたい」という切実な思いから出た言葉です。

そして双子の片方を抱き、病院を後にする姿は、まさにその覚悟を形にした瞬間でした。

草桶基:遺伝子にこだわらず父となる決意

物語の初め、基は「血のつながり」に強くこだわっていました。

ところが最終回では、父親の証は遺伝子ではなく、一緒に過ごす時間や背負う責任にあることに気づきます。

泣き止まない双子の男児を必死にあやす姿には、もう以前の彼はいませんでした。

血よりも心のつながりを選んだその変化は、大きな価値観の転換だったのです。

草桶悠子:母性の変化と家族再生の夢

悠子はこれまで、夫婦関係や家族という形に半信半疑でした。

でも、生まれたばかりの子どもを腕に抱いた瞬間、その心は少しずつ変わり始めます。

最終回では、夫ともう一度やり直し、新しい家族を作ろうとする未来を思い描きます。

子を守りたい母性と、かつて失った家庭への憧れが、彼女を前へと動かしたのです。

りり子:リキと対照的な存在

りり子は、リキとは正反対の価値観を持つ人物です。現実的で、自分の利益を優先する場面も目立ちます。

それでも、不思議とリキの行動や選択に影響を与える存在でもありました。

最終回で大きな動きはないものの、リキとの対比がより鮮明になります。

「もし別の道を選んでいたら…」という、もう一つの可能性を観る側に示していたのかもしれません。

『燕は戻ってこない』の結末とテーマ・意味・その後の予測

- 女であることの幸福と不幸、その現実

- タイトル『燕は戻ってこない』の意味

- 原作との違いと共通点

- 最終回の余韻とその後の予測

女であることの幸福と不幸、その現実

女性であることは、喜びと同時に重い現実も背負うことを意味します。

最終回では、その両面がリキの姿を通して鮮やかに描かれていました。

女性だけが背負う妊娠・出産の現実

妊娠や出産は、命を迎える喜びである一方、体への負担や命の危険を伴う大きな出来事です。

リキは帝王切開という選択を迫られ、術後の痛みとともに、子どもをどう育てるかという重責にも直面します。

その瞬間から、母親としての責任は否応なくのしかかります。

男性には代わることのできないこの経験は、時に誇りであり、時に孤独を伴うものでした。

貧困、搾取、そして立ち上がる強さ

リキの背景には、経済的な困難や周囲からの搾取があります。

お金や立場を握る人たちの条件に従わざるを得ない場面も多く、その度に彼女は選択の余地を奪われてきました。

それでも最終回の彼女は、諦める代わりに一歩を踏み出します。

弱さを抱えながらも、自分で選ぶという姿勢こそが、彼女の強さでした。

タイトル『燕は戻ってこない』の意味

物語の象徴でもあるタイトルは、一度離れた場所や関係が、もう元には戻らないことを暗示しています。

その切なさと決意が、最終回まで貫かれていました。

“燕”はリキか、それともぐらか

タイトルの“燕”が指すのは誰なのか。視聴者の間でも意見が分かれるところです。

自由を求めて巣を飛び立ったリキなのか、それとも連れ去られたぐらなのか。

どちらにしても、一度飛び立った燕は同じ巣には戻らない——そんな比喩が、彼女たちの関係と未来を暗示しています。

巣立ちと決別を象徴するタイトルの背景

燕は春にやってきて子育てをし、季節が変わると巣を離れます。 この自然のサイクルは、リキと周囲の人々の関係とも重なります。

出産や別れという出来事を経て、それぞれが自分の場所へと飛び立つ。

その過程にある決別の痛みや、二度と戻れない時間の尊さが、このタイトルに込められています。

原作との違いと共通点

ドラマは原作の核を大切にしながらも、映像ならではの演出や台詞を加えています。

それによって同じ物語でも受ける印象に微妙な差が生まれていました。

ドラマオリジナルの台詞「私は私でありたい」

原作にはないこの台詞は、ドラマ版リキの強さを象徴する言葉です。

「私は機械じゃない」という主張と並び、自分らしく生きるという彼女の意思をより直接的に伝えています。

この言葉を選んだ脚本の意図には、現代の視聴者へのメッセージ性も感じられます。

他人の価値観に縛られず、自分の人生を自分で決める——そのシンプルな強さが、最終回を通して響いていました。

原作のラスト描写との比較ポイント

原作のラストは、より淡々として余韻を残す描き方が特徴です。

一方、ドラマ版では場面描写や登場人物の表情にフォーカスし、感情の揺れが視覚的に伝わるよう工夫されていました。

また、原作では省略されていた細かな動作や沈黙が、映像では重要な間として挿入され、視聴者の解釈を広げています。

同じ結末でも、言葉と映像の違いが作品の印象を大きく変えているのです。

最終回の余韻とその後の予測

最終回は、答えをはっきり提示せず、観る人にそれぞれの未来を想像させる形で幕を閉じました。

残された場面や人物の表情から、視聴者は自然とその後の物語を思い描くことになります。

リキとぐらの未来予想

ぐらを抱いて病院を去ったリキの行く先は描かれませんでした。

しかし、彼女がこれまで見せてきたたくましさや行動力を考えると、どこかで仕事を見つけ、ぐらを育てながら新しい生活を築く可能性は高いでしょう。

それでも、経済的な厳しさや周囲からの視線は避けられません。

その中でリキがどこまで「母として」やり抜けるかが、未来の大きな試練となりそうです。

悠人(ぐり)が育つ草桶家の行方

草桶家では、悠人(ぐり)が両親に囲まれて成長していくと見られます。

基と悠子が復縁を選んだ以上、家庭の安定を目指す姿勢は続くでしょう。

ただし、ぐらを失ったことが影を落とし続ける可能性はあります。

その欠けた部分をどう埋めるのかが、家族再生のカギになりそうです。

りり子との関係は続くのか

りり子は最終回では大きな行動を見せませんでしたが、リキの選択に影響を与える存在として描かれてきました。

彼女が今後もリキと関わり続けるかは不明ですが、現実的な助言やサポートをする可能性は残っています。

もし関係が続くなら、リキにとっては数少ない相談相手として心強い存在になるでしょう。

逆に距離を置くなら、それはリキが自分の力だけでやっていく決意の表れとも考えられます。

燕は戻ってこないの結末に関する総括ポイント

- リキは最終回で帝王切開により男児と女児の双子を出産

- 出産シーンでは消毒液の匂いと強い光に包まれた手術室が描かれる

- 草桶夫妻は子どもを抱き、冷え切っていた関係に変化が生まれる

- 悠子は女児を抱くことで母性が芽生え、家族再生の希望を持つ

- 基は血縁よりも一緒に過ごす時間や責任の重要性に気づく

- 出産後、リキは引き渡し契約への署名を拒否する

- 夫妻は「2ヶ月間だけ双子を預ける」妥協案を提示

- 2ヶ月の育児を経て、リキは女児のぐらだけを連れ去る決断をする

- ぐらを選んだ背景には経済的負担や育児の現実的制約がある

- 生まれた直後からぐらへの愛情が強く描写されている

- 「女の方が絶対にいい」という発言にはリキの人生経験と願いが込められる

- ラストシーンでは静かな笑みと沈黙が台詞の重みを増す

- タイトルの“燕”はリキやぐらを象徴し、戻らない関係を暗示

- 原作にはない台詞「私は私でありたい」がドラマ版のメッセージ性を強める

- 原作の淡々としたラストに対し、ドラマは感情や表情を丁寧に描写

- リキとぐらの未来は経済的困難と母としての試練が予想される

- 草桶家は復縁後もぐら不在の影を抱えながらの生活が続く可能性

- りり子はリキと対照的な存在として物語の選択肢を示す役割を担う

- 今後もりり子が関係を続ければ、現実的な助言役として支える可能性がある

筆者の見解

最終回でリキが「女の方が絶対にいい」とつぶやき、ぐらを抱いて病院を後にする姿は、見ていて胸がぎゅっと締め付けられました。

帝王切開での出産や2ヶ月の育児を経ての選択だと思うと、その一言に込められた重みがより深く伝わってきます。

草桶基が血のつながりよりも一緒に過ごす時間を大切にし、草桶悠子が子を抱いた瞬間に母としての感情を取り戻す姿にも、思わず頷いてしまいました。

やっぱり人の心は理屈ではなく、触れた温もりで変わるものなんですね。

「燕は戻ってこない」というタイトルは、戻らない痛みだけでなく、前へ進む強さも映しているように思います。

夜明け前の廊下を静かに歩くリキの背中には、切なさと同時に小さな尊敬の気持ちが込み上げました。

- 本記事は、ドラマ『燕は戻ってこない』および原作小説の公式情報に基づいて作成しました。

- 解釈や感想は、作中の事実描写や公式発表を根拠とし、筆者の見解としてまとめています。

燕は戻ってこないの結末に関するよくある質問

この記事を通してよく寄せられる質問とその答えをご紹介します。

Q. 最終回で双子はどうやって生まれますか?

A. 主人公リキは病院で帝王切開により、男児と女児の双子を出産します。手術室の描写や出産直後の赤ちゃんの処置までが丁寧に示され、出産の事実と状況が明確に描かれます。

Q. リキが契約書にサインしなかったのはなぜですか?

A. 出産後に提示された引き渡しの誓約書に対し、リキは自分の意思と母としての感情を理由に署名を拒否します。形式よりも自身の選択を優先し、すぐの引き渡しに同意しませんでした。

Q. 「2ヶ月間の預かり」提案は誰から出たのですか?

A. 草桶夫妻が事態の打開策として、双子を一時的にリキの手元で育て、その後に引き取るという「2ヶ月間の預かり」を提案します。リキはこの提案を受け入れ、育児を担います。

Q. なぜリキは女児“ぐら”だけを連れて行ったのですか?

A. 作品内では、経済や育児の現実への配慮と、日々の世話を通じて育った愛情が背景として示されます。描写は女児への思いが強まった過程を重ね、最終的な選択へつながります。

Q. 女の子は誰の子供なのですか?

A. リキは草桶基・悠子の依頼による代理出産の当事者として出産します。最終回では双子の誕生と引き渡しを巡るやり取りが中心で、女児は作中で“ぐら”として扱われます。

Q. タイトル「燕は戻ってこない」は結末とどう関係しますか?

A. 記事では、巣立ちや決別を示す比喩として解説しています。出産と別れを経て、それぞれが自分の場所へ進む流れと重なり、元には戻らない時間と選択の重さを示します。

Q. 最終回の後日談は描かれますか?

A. 放送内ではその後の具体的な生活は直接描かれません。記事では、リキとぐら、草桶家、りり子それぞれの行方を作中の描写を根拠に整理し、予測としてまとめています。